BLOG: LA CHIMICA E LA SOCIETA'

L’evoluzione della concia nel tempo.

Biagio Naviglio

L’attività della concia delle pelli è da ritenersi tra i mestieri più antichi della civiltà umana in quanto l’uomo ha imparato ben presto ad utilizzare la pelle degli animali macellati sia per proteggersi dal clima, sia per la realizzazione di manufatti utili come ripari.

La produzione del cuoio, ottenuta dalle pelli degli animali che l’uomo utilizza a fini alimentari, è quindi una operazione molto antica, certamente catalogabile fra le “industrie” del paleolitico (età della pietra antica, da 3 milioni di anni fa al 10000 a.C.)) e legate alla cosiddetta “economia della preda”.

Il processo di concia della pelle, che nasce come intervento conservativo del materiale nei riguardi della inevitabile putrefazione, tende a preservare nel tempo le sue intrinseche proprietà.

La prima comunità riconosciuta che ha fabbricato i propri abiti è stata quella dei gruppi, nomadi e stanziali, di Neanderthaliani; vissuti tra il 200.000 a.C. e il 40.000 a.C., nel Paleolitico, i Neanderthaliani iniziarono a lavorare le pelli degli animali cacciati (mammuth, bisonti, lontre, scoiattoli, volpi, lupi) e a ripulirle dai brandelli di materia organica per utilizzarli come copertura. L’uso delle pellicce si rese necessario a causa dei repentini crolli di temperatura e del susseguirsi di periodi glaciali che determinarono anche lo spostamento di intere popolazioni.

Secondo alcuni archeologi, nel Paleolitico medio si svilupparono alcuni sistemi per la stabilizzazione delle pelli come l’esposizione ai raggi del sole per ottenere l’essiccazione dei brandelli organici, la salatura delle pelli e il trattamento delle pelli con il materiale cerebrale degli animali abbattuti.

Questo trattamento speciale consisteva nello spalmare le pelli raschiate con la sostanza cerebrale, midollo e grasso d’ossa degli animali abbattuti; le pelli raschiate, con raschietti di pietra ed osso, e poi spalmate venivano stese all’aria asciutta e pura delle regioni fredde settentrionali per poi “palissonarle” per renderle più morbide e più resistenti alla putrefazione.

Il tessuto cerebrale presenta un contenuto relativamente elevato di lipidi che aiuta a spiegare perché ammorbidisce la pelle, la mantiene flessibile e la protegge dall’acqua. Un altro degli ingredienti attivi rilevanti per la “concia con il cervello” è la lecitina la quale è un fosfolipide naturale che agisce da emulsionante in virtù della sua componente idrofila e di quella lipofila. L’azione emulsionante della lecitina aiuta i lipidi, non solubili in acqua, a penetrare nell’intreccio fibroso della pelle.

Concia al fumo

Un altro tipo di concia primordiale è senza dubbio la “concia al fumo”. Questo sistema di concia si è sviluppato a poco a poco, dall’epoca in cui l’uomo ha imparato a produrre il fuoco ed a conservare la carne ed il pesce con l’affumicatura. L’affumicatura è un metodo di conservazione degli alimenti molto antico: si stima sia stata scoperta circa 90.000 anni fa, come naturale evoluzione del più antico metodo di essiccazione: si pensa, infatti, che i cibi appesi a essiccare nelle caverne siano stati involontariamente affumicati dal fuoco che l’uomo accendeva per riscaldarsi. La combustione lenta delle sostanze organiche, fatta col primitivo scopo si seccare la pelle ha portato alla concia con l’affumicatura.

Il fumo è il prodotto della combustione lenta ed incompleta del legno, in assenza di fiamma ed in atmosfera povera di ossigeno.

I principali composti, aventi un’azione determinante nell’affumicatura, si possono raccogliere nei seguenti gruppi: idrossi-composti: alcooli (alifatici) e fenoli (aromatici); composti carbonilici: aldeidi e chetoni ; acidi organici; terpeni e idrocarburi policiclici aromatici(IPA)

La “concia al fumo” può essere considerata come una concia all’aldeide tenuto conto che la combustione delle foglie e/o dei rami produce, tra l’altro, sostanze di natura aldeidica in grado di reagire con il collagene della pelle. Inoltre, la combustione lenta ed incompleta del legno produce anche ulteriori sostanze ad azione conciante ed antimicrobica come i composti fenolici. In figura 1 è mostrato il meccanismo di reazione fra l’aldeide e il collagene

Figura1: Meccanismo di reticolazione del collagene tramite la concia all’aldeide.

Concia vegetale

La concia al vegetale (concia al tannino), scoperta casualmente osservando la modifica della pelle a contatto con il liquido proveniente dal dilavamento di una corteccia tannifera, pur non essendo la più antica conosciuta dall’uomo acquistò nel corso dei secoli una importanza tale da rimanere, ancora oggi, uno dei più diffusi metodi di concia, in particolare, per certi tipi di articoli come, ad esempio, il cuoio suola. Chimicamente i tannini sono costituiti da polifenoli e quindi hanno un’elevata capacità antiossidante e di legarsi alle proteine; da migliaia di anni sono usati per conciare le pelli. I polifenoli, infatti, hanno la capacità di legarsi al collagene rendendolo più stabile nel tempo ovvero non più attaccabile dai batteri. I pellami così ottenuti sono uno dei materiali che hanno accompagnato lo sviluppo della nostra civiltà in ogni parte del mondo. I tannini si legano al collagene mediante legame idrogeno (figura 2).

Figura 2: Meccanismo di reticolazione del collagene con i tannini

Concia minerale all’allume

La concia minerale all’allume è stata probabilmente fra i primi metodi di trattamento delle pelli usati dall’uomo tenuto conto che questo sale è abbastanza diffuso in natura, in particolare, in molte regioni vulcaniche. L’allume era conosciuto e utilizzato in epoca egiziana sia come mordente per la tintura delle pelli e delle fibre tessili sia per la concia.

Sia in Egitto che in Mesopotamia l’allume veniva utilizzato assieme alla farina e giallo d’uovo

L’uso dell’allume assieme alla farina e giallo d’uovo lo si ritrova anche nella classica concia glacè (concia bianca all’allume potassico) per la produzione di pelli per guanti); le pelli trattate con questo sistema danno un conciato bianco, pieghevole, soffice, con mano particolarmente morbida; caratteristica importante di queste pelli conciate è la grande adattabilità al movimento della mano che si chiude a pugno senza che questa debba vincere la minima resistenza.

L’allume provoca l’effetto conciante, la farina ha funzione di riempimento, il sale impedisce il gonfiamento della pelle e il giallo d’uovo produce, grazie ai fosfatidi (o fosfolipidi) che contiene, un effetto ingrassante.

Il meccanismo di reazione dei sali di alluminio trivalente con il collagene è mostrato nella figura 3

Figura 3: Meccanismo di reticolazione dei composti di alluminio (III) con i gruppi carbossilici del collagene

La concia delle pelli dall’età moderna ad oggi

A partire dal secolo XIX, gli studi sulla fabbricazione del cuoio subirono un notevole incremento, al pari degli studi riguardanti tutte le altre tecnologie industriali.

La scoperta della concia al cromo rappresentò una svolta nel settore; sostanzialmente, l’avvento della concia al cromo significò il passaggio dalla lavorazione della pelle di tipo artigianale a quello industriale.

Nel 1853 il farmacista svedese Cavalin brevettò un procedimento secondo il quale si faceva assorbire alla pelle un sale di cromo esavalente e, dopo parziale essiccazione, si riduceva il bicromato con solfato ferroso. Si otteneva così una concia contemporanea con il sale di cromo e con quello di ferro ma in pratica il metodo non ebbe alcuna applicazione perché la concia al ferro prevaleva su quella al cromo ed il cuoio che si otteneva era piuttosto scadente. In ogni caso si trattava di una concia al cromo a due bagni con una scelta del riducente non adeguata.

Nel 1883 Schultz, operaio tintore, pensò di applicare alle pelli il procedimento usato nella tintura delle fibre tessili e di trattare pertanto le pelli con bicromato di sodio, riducendolo, dopo assorbimento, con iposolfito di sodio. Questo sistema venne applicato industrialmente, anche se il cuoio che si otteneva non era molto soddisfacente.

Nel 1893, Dennis brevettò in America un processo di concia al cromo ad un solo bagno in cui utilizzava sali basici di cromo; in ogni caso, soltanto dopo il 1930 cominciarono ad affermarsi i primi sali di cromo commerciali, già ridotti e complessati, pronti per l’uso immediato. Queste liscivie di cromo basiche, assicuravano regolarità e costanza; erano, inoltre, più facili da usare ed assai meno rischiose. La reazione del cromo trivalente con i gruppi carbossilici del collagene è riportata nella figura

Figura 4: Reticolazione del cromo trivalente con il collagene nella pelle conciata al cromo (vedi nota esplicativa in fondo)

I sistemi di concia alternativi al cromo – alcuni esempi

Negli ultimi tempi a causa del potenziale impatto ambientale del cromo, si sono diffusi sistemi di concia alternativi a tale conciante(sali di fosfonio, ossazolidine, derivato triazinico, zeolite modificata, ecc.) in grado di eliminare e/o ridurre le problematiche emerse dall’impiego del cromo come ad esempio la potenziale ossidazione del cromo trivalente ad esavalente.

Più di recente, nell’ottica della strategia che mira a rendere l’Europa climaticamente neutra (“Green deal europeo”) con azioni su tutti i settori della nostra economia orientate verso uno sviluppo economico sostenibile attraverso una maggiore efficienza nell’uso delle risorse rinnovabili, anche nell’industria conciaria si sta sempre di più diffondendo l’uso di prodotti chimici da biomasse. Ad esempio, la concia con prodotti biobased, tipo quella che impiega l’estratto di foglie di olivo, ha trovato anche applicazione industriale.

Nelle foglie di olivo i composti chimici che sono stati riscontrati riguardano i triterpeni, i secoiridoidi che sono derivati terpenici trai quali l’oleuropeina, i flavanoidi, i composti fenolici sostituiti come l’idrossitirosolo e sostanze apolari di vario genere (acidi grassi, alcani, alcol ed aldeidi). La molecola maggiormente presente nelle foglie di olivo, così come nelle sue drupe, è l’oleuropeina.

L’oleuropeina è composta da un polifenolo come l’idrossitirosolo, da un secoiridoide chiamato acido elenolico e una molecola di glucosio (figura 5).

L’oleuropeina è un agente retiicolante per il collagene; la reazione chimica proposta è rappresentata nella figura 6 in cui è possibile notare che la forma aglicone reagisce con i gruppi amminici della lisina.

Figura 6: Rappresentazione schematica del meccanismo di reazione ritenuto coinvolto nell’attivazione dell’oleuropeina nella forma aglicone, che reagisce con i gruppi amminici della lisina

Conclusioni

La concia è una attività antichissima che ha sfruttato le risorse naturali (allume, tannini, grassi, ecc.) che aveva a disposizione per trasformare la pelle grezza in cuoio (pelle conciata)

Fino agli anni ’20 del secolo scorso la maggior parte dei prodotti chimici derivava dalle biomasse. In seguito, nel corso del secolo, a causa dello sviluppo dell’industria petrolchimica, la situazione è mutata con la conseguenza che solo una minima parte dei prodotti chimici deriva da fonti rinnovabili

La lavorazione della pelle a livello industriale è avvenuta soltanto a partire dal secolo XIX; ciò anche perché la struttura non uniforme della materia prima, cioè la pelle grezza, ha influito sulla razionalità del processo produttivo

La scienza del cuoio è sostanzialmente una scienza chimica e il suo maggior sviluppo si è avuto parallelamente al progresso che ha avuto la chimica

Attualmente la chimica sostenibile o chimica verde si sta sempre di più diffondendo anche nell’industria conciaria

Pertanto, il futuro della lavorazione della pelle è in qualche modo legato alla chimica sostenibile in termini di riduzione dei consumi idrici, energetici, ecc., e di utilizzo di prodotti chimici da fonti rinnovabili ai fini della realizzazione di cuoi sempre più ecocompatibili

Bibliografia

- Bravo G.A., Storia del cuoio e dell’arte conciaria, AICC, Torino 1964

- Zampiva F., L’arte della concia ad Arzignano- nel Vicentino nel Veneto e in Italia, Egida edizioni, 1997

- Karina Grömer , Gabriela Russ-Popa & Konstantina Saliari, Products of animal skin from Antiquity to the Medieval Period, Annalen des naturhistorischen Museums in Wien, January 2017

- Gansser A., Studio sulla presumibile concia all’età paleolitica, Cuoio, Pelli e Materie Concianti (CPMC), 13,10, 240-44, 1935

- Naviglio B., I Biopolimeri nell’industria conciaria, UNPAC, 2023

- Marx S., Zotzel J., Germann H.P., Banaszak S., A natural plant crosslinker from olive waste for leather tanning, XXXI IULTCS Congress Valencia (Spain) – September 27th-30th 2011

- Antunes A. P. M., Attenburrow G., Covington A.D., Ding J., Utilisation of oleuropein as a crosslinking agent in collagenic films, International Union of Leather Technologists and Chemists Societies (IULTCS) Eurocongress II, Istanbul, Turkey, 24-27 May 2006

Nota figura 4: La concia al cromo prevede l’impiego del cromo trivalente sotto forma di solfato basico di cromo. Lo ione Cr3+, in acqua, lega sei molecole di acqua formando lo ione esacquocromo. Il cromo può coordinare anche ioni OH– dei gruppi carbossilici del collagene che si trovano alla fine delle catene laterali dell’acido glutammico e dell’acido aspartico attraverso la reazione di olazione. In questo modo si ha una reticolazione tra due o più catene polipeptidiche dato che generalmente i due amminoacidi appartengono a catene diverse. In sostanza, il legame che si stabilisce tra la pelle e il cromo è un legame di coordinazione tra lo ione cromo (III) ed i gruppi carbossilici ionizzati del collagene. Per avere l’effetto conciante è necessario che il cromo coordini due gruppi carbossilici appartenenti a due molecole diverse di collagene o a due catene della stessa molecola (la molecola di collagene è costituita da tre catene di amminoacidi avvolti a spirale).

Nzuvaruso chi era costui?

Claudio Della Volpe

Di questi tempi è disponibile un frutto che mi ricorda molto la mia infanzia, vissuta nella periferia di Napoli, in collina appena sotto il parco della Reggia di Capodimonte, una zona che è rimasta agricola fino alla costruzione della tangenziale di Napoli che ne ha completamente distrutto la natura e la pace (e anche il cielo che era relativamente oscuro fino ad allora, la mia stanza lasciava vedere all’orizzonte le cupole dello storico osservatorio che mi facevano sognare una vita da astronomo; la chimica fu un compromesso fra l’amata astronomia e l’ingegneria che era il desiderio dei miei; ho finito per fare il chimico e l’astrofilo).

Il frutto è il kaki (dal nome scientifico), cachi (italianizzato) o diospiro (sempre dal nome scientifico Diospyros kaki), un frutto originario della Cina e che si è diffuso a partire dalla fine del XIX secolo anche in Europa e da noi, dove il clima è adatto.

Il grosso della produzione italiana viene proprio dalla Campania, anche se devo dire che grazie ad alcuni innesti ben pensati cresce bene anche in regioni dal clima del tutto diverso; ne vedo uno dalla mia finestra che vegeta orgogliosamente da oltre trent’anni nel giardino del mio vicino, qua a Trento, dove la temperatura invernale scende anche di parecchio sotto lo zero.

Ricordo bene che ci sono due varietà fondamentali una dà il titolo a questo post, nzuvaruso o nzuvarato, (un termine napoletano da non confondere con nzivato, sporco di grasso; a volte potete trovare un’apostrofo prima della n in entrambi) mentre l’altra è invece detta commercialmente “alla vaniglia”. La differenza sta nella ricchezza di tannini che danno alla polpa del frutto un sapore che in italiano si definisce “allappato” ossia che lascia una sorta di sensazione di attaccatura nel palato, e che diventano dolci solo quando sono stramaturi e devono essere mangiati, o sono preferibilmente mangiati, proprio in quello stato; mentre gli altri detti anche kaki mela o alla vaniglia non hanno nulla a che fare con le mele (che sono delle Rosacee mentre il kaki è una Ebenacea), ma il sapore ricorda in quel caso una mela; i tannini sono molto ridotti e consentono di gustare il frutto anche quando non è ancora stramaturo.

Ma da dove viene esattamente questo sapore così particolare che è tipico anche di alcuni vini rossi, anch’essi molto ricchi di tannini?

Acido tannico, un esempio di tannino; il tannino è un polifenolo, ossia una molecola formata dall’unione di più elementi contenenti una funzione fenolica (uno o più -OH legati ad un anello benzenico).

La pianta più ricca di tannini è il castagno che ne contiene il 7%; i tannini nella cellula sono separati dalle proteine e si rivelano solo quando la cellula è attaccata per difenderla dall’attacco.

Ci sono almeno due classi di tannini:

quelli idrolizzabili da acidi deboli, ad alte temperature si decompongono dando pirogallolo, un composto epatotossico e fortemente irritante, e sono ad alto peso molecolare. Per riscaldamento con acidi diluiti si decompongono in zuccheri e.

quelli condensati o flavanoli: non si decompongono per riscaldamento con gli acidi diluiti e sono strutturalmente collegati con le antocianine e le catechine. Questi sono quelli che ci mangiamo, sono liberi in natura trovandosi nel legno di castagno e in alcuni frutti come le uve nere.

La reazione che dà il sapore nzuvaruso o allappato è proprio una reazione di precipitazione fra il tannino del kaki e le proteine della saliva, analizzata in questo lavoro pubblicato dal’ACS:

L’ho fatto tradurre in italiano così che potete leggerne l’abstract, la rivista è ovviamente Agricultural Food Chemistry (la traduzione in italiano è di Google), J. Agric. Food Chem. 1999, 47, 42−47.

Tenete presente che il kaki è un frutto climaterico, sensibile all’etilene (un ormone vegetale, come abbiamo spiegato in un post precedente) e dunque per farlo stramaturare basta chiuderlo in un contenitore con banane o mele). Non ci sono metodi acclarati per capirne lo stato di maturazione se non il colore, la morbidezza (ma può ingannare perché sensibile all’umidità dell’ambiente) ed eventualmente una più raffinata valutazione colorimetrica del contenuto in tannini attraverso l’immersione del frutto, sezionato trasversalmente, per 30 secondi in una soluzione di cloruro ferrico.

Qua entra un po’ di chimica: i tannini reagiscono con il cloruro ferrico formando composti colorati, una reazione usata in chimica analitica per identificarli e quantificarli, mentre in applicazioni industriali come il trattamento delle acque, il cloruro ferrico viene usato come coagulante per eliminare i tannini.

In chimica, i tannini sono polifenoli che reagiscono con i sali ferrici per produrre un complesso scuro, mentre nel trattamento delle acque, il cloruro ferrico induce la precipitazione dei tannini, rendendoli più facili da rimuovere.

Ci ricorda Wikipedia che i tannini, somministrati sia per via topica sia orale, hanno un effetto antibatterico e antifungino. Somministrati per via orale hanno un effetto antidiarroico. Somministrati per via topica hanno effetto vasocostrittore, sono usati nella rigenerazione dei tessuti affetti da piccole ferite e ustioni, e infine sono usati nel trattamento della dermatite.

Comunque mangiate i kaki, sono ottimi frutti di stagione e per di più a chilometro zero, quasi sempre; personalmente apprezzo anche quelli con più tannini, mi danno una forte sensazione di déjà vu.

PS per approfondire gli aspetti economici e ed ecologici della produzione/estrazione di tannino leggete qua:

La sconfitta della pallottola magica.

Claudio Della Volpe

Nel 2023, circa un’infezione batterica su sei confermata in laboratorio in tutto il mondo è stata causata da batteri resistenti agli antibiotici. La resistenza era più comune nelle infezioni del tratto urinario (circa 1 su 3) e nelle infezioni del flusso sanguigno (1 su 6) e meno frequente nelle infezioni gastrointestinali (1 su 15) e nelle infezioni urogenitali gonorrea (1 su 125). La resistenza era più frequente nelle regioni del Sud-Est asiatico e del Mediterraneo orientale (quasi 1 su3 infezioni), seguite dalla regione africana (1 su 5), tutte al di sopra della mediana globale (vedi figura sotto tratta da uno dei testi consultati, la relazione WHO 2025). La resistenza era meno frequente nella regione europea (1 su 10) e meno frequente nella regione del Pacifico occidentale (1 su 11), indicando un’ampia disparità regionale.

In Italia, si stima che ogni anno si verifichino da 11.000 a 12.000 decessi dovuti alla resistenza antimicrobica (AMR), non milioni. La cifra di “milioni” si riferisce alla stima dei decessi globali dovuti all’AMR in un periodo più lungo o al potenziale impatto futuro.

Secondo altre fonti (per esempio l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)), nel 2021 in Italia si sono verificati circa 7.960 decessi direttamente attribuibili all’AMR e 33.300 decessi ad essa associati.

Secondo l’ECDC, l’Italia ha il numero più alto di decessi causati dall’AMR nell’Unione Europea.

Ma cosa è successo dall’invenzione di cui la chimica va spesso fiera della pallottola magica fino ad oggi?

La pallottola magica è un termine dovuto a Paul Erlich, rappresentato qui sotto, un fisiologo polacco che lavorando per anni nel settore della batteriologia ed in particolare della colorazione batterica e cellulare per favorire la visibilità al microscopio ottico delle strutture biologiche, vinse con il professor Il’ja Il’ič Mečnikov il Premio Nobel per la Medicina e Fisiologia, nel 1908 “grazie alle loro ricerche sull’immunologia“. Metodi analoghi furono sviluppati per verificare la presenza o il decorso di alcune malattie che affliggevano i pazienti.

L’anno dopo arrivò a Francoforte alla invenzione del Salvarsan, arsfenamina o composto 606. Un composto tossico arseno-organico ma attivo contro la sifilide.

La sua scoperta fu merito degli sforzi del primo gruppo di lavoro creato per la ricerca di un composto base attraverso processi chimici sistematici. Questa procedura è diventata la base per tutte le più recenti ricerche farmaceutiche. Il Salvarsan fra l’altro è un profarmaco, cioè una molecola metabolizzata nel principio attivo dall’organismo dello stesso paziente.

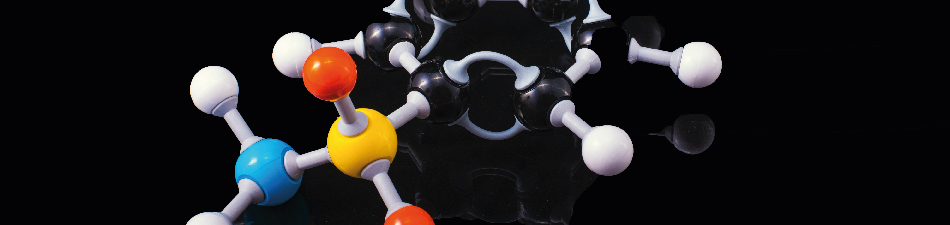

Si pensava un tempo che la struttura del salvarsan e dei suoi derivati fosse caratterizzata dal doppio legame As=As. Solo nel 2005 (su Angewandte Chemie)si è mostrato che il Salvarsan era una mistura di trimeri e di un pentamero, come mostrato nella figura seguente che mostra legami As-As singoli e non doppi. (si veda qui)

Inizialmente si pensò che la struttura del Salvarsan fosse simile all’azobenzene (A), ma studi cristallografici pubblicati nel 2005 indicano che si tratta di una miscela di un trimero B e di un pentamero C.

Giusto per dire che le cose spesso non sono come sembrano e che ci sono voluti quasi 100 anni per capire come era fatto veramente il primo antibiotico. La storia completa ed interessante la trovate nel primo degli articoli consultati.

L’idea di usare un prodotto specifico che attaccasse solo i batteri veniva in realtà da una idea simile in un campo affine. Erlich sviluppò fra l’altro una teoria che definì “delle catene laterali”, ossia la antesignana delle moderne teorie immunologiche, l’idea che ci fossero interazioni chiave-serratura fra cellula e sostanze chimiche mediate da specifiche molecole (che sono poi diventate gli anticorpi).

Grande scoperta e geniale idea; ma cosa è successo per trasformare in un rischio serio l’uso sistematico degli antibiotici? Come ha fatto la pallottola magica a trasformarsi in un pericolo per l’umanità?

Non intendo con questo dire che gli antibiotici siano pericolosi in sè; se usati correttamente sono necessari e salvifici, ma il trucco sta nell’avverbio correttamente.

Di fatto non sono più usati correttamente. Sarò conciso perché ne ho già scritto più volte (cercate in questo blog sotto antibiotici).

Gli errori nell’uso degli antibiotici nell’uomo e negli animali contribuiscono all’antibiotico-resistenza.

Per l’uomo, gli errori comuni includono l’auto-prescrizione, l’uso per infezioni virali (come raffreddore e influenza) per cui non sono efficaci, e l’interruzione prematura della terapia, che permette la sopravvivenza dei batteri più resistenti. E alla base la spinta pubblicitaria da parte delle case farmaceutiche per un uso sempre più generale (si dice pudicamente “ad ampio spettro”), non etico degli antibiotici. Nell’arco di pochi anni o mesi un antibiotico presentato come di punta, diventa un antibiotico di primo impiego.

Mancano certo metodi per individuare velocemente l’antibiotico specifico da usare caso per caso, le colture batteriche sono lente e i metodi chimico-fisici languono; pure di questo abbiamo parlato altre volte.

Negli animali (ossia nell’industria dell’allevamento intensivo) gli errori includono l’uso profilattico o per promuovere la crescita, e la somministrazione senza prescrizione veterinaria.

A questo aggiungiamo che le molecole antibiotiche vengono scaricate nelle acque reflue e gli impianti di depurazione non riescono a filtrarle; i batteri che vivono negli impianti, come tutti i batteri vengono selezionati per essere resistenti (e in questo modo arrivano nei fiumi, si veda qui).

Ed infine cercare nuovi antibiotici è lungo e costoso, sono anni che non si scoprono molecole nuove veramente efficaci.

Tutte queste situazioni e pratiche scorrette possono diffondere batteri resistenti attraverso la catena alimentare, l’ambiente e il contatto diretto, mettendo a rischio la salute pubblica. Il grosso di questi errori dipende dal fatto di avere trasformato in merce molecole che sono essenzialmente preziosi rimedi da usare con criterio.

Ed il risultato è quello che abbiamo descritto in apertura e che ci prospetta una sicura sconfitta della pallottola magica.

Noi uomini vogliamo pallottole magiche (da vendere e comprare) contro i nostri “nemici” naturali; ma noi non siamo fuori della Natura, siamo parte e custodi di essa e l’unica alternativa è seguire le sue leggi; la libertà è coscienza della necessità e la pace non è fare un deserto. Dobbiamo vivere in armonia con la natura, parte di essa e consci delle sue regole, non uccidere tutto ciò che ci ostacola (facendo tanti soldi come di più).

Nel nostro corpo, fatto in media di 30mila miliardi di cellule (3×1013), vivono in simbiosi altrettanti batteri; questo dovrebbe insegnarci qualcosa. Sparare nel mucchio come succede oggi con la terapia antibiotica comune non è un buon metodo per risolvere i problemi.

Mi ricorda certe guerre contemporanee contro i “cattivi” in cui però muoiono al 99% persone comuni con ovvie conseguenze a lungo termine. Voi che ne dite?

Articoli consultati

https://www.storiadellamedicina.net/nasceva-166-anni-fa-paul-ehrlich-linventore-del-concetto-della-pallottola-magica/ https://www.who.int/publications/i/item/9789240116337 https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2025/10/13/cresce-lantibiotico-resistenzariguarda-ormai-uninfezione-su-6_4aa80702-2edf-43d6-a583-9e84b820d3ba.html https://www.societasim.it/wp-content/uploads/2023/01/La-scoperta-del-mondo-invisibile-e-gli-antibiotici_pdf.pdfLa chimica e la meccanica quantistica.1.

Claudio Della Volpe

Titolone, eh? Ma non ho intenzione di fare/dare lezioni; è solo che ho alcune cose da dire sul tema.

La prima è che noi chimici tendiamo ad essere l’esatto bersaglio della frase attribuita a Feynman (cosa mai provata e la frase era di altri, leggetevi questo post): Zitto e calcola!

Nel senso che siamo dei calcolatori, usiamo di solito dei programmoni commerciali o pubblico dominio (per forza con quello che costano gli altri!) per fare dei conti che poi pubblichiamo o che servono a confermare o meno ipotesi varie, ma raramente ci fermiamo sui fondamenti; e a me questa cosa non sta bene.

Nonostante questo abbiamo preteso (o almeno alcuni di noi) di insegnare “gli orbitali” nella scuola secondaria, una cosa che secondo me sta fuori della grazia di dio, inutile e controproducente; le funzioni si studiano solo in alcune secondarie e dunque cosa ci capiscono gli studenti?

Ma poi uno degli effetti del “calcolismo” è che rimaniamo fuori del grande flusso culturale che esiste fra altri utenti della MQ a partire dai teorici, ma non solo; molte cose importanti scritte sul tema sono senza equazioni, badate, senza-equazioni; e questo fa riflettere, sono cose che si possono leggere senza conoscere chissà quali matematiche astruse. Ma non sono semplici per questo; mi ricordano certe parti di Hegel che mi facevano venire il mal di testa.

Badate non è che io abbia dubbi sui calcoli e sui risultati; no, affatto. Io ho dubbi sul significato da attribuire ai risultati; sul mondo che sta dietro ai numeri.

Un esempio di come la chimica si tira indietro sui temi fondamentali è questo.

Noi chimici manipoliamo molecole e dunque siamo nella condizione migliore per chiederci: esistono molecole così grandi da comportarsi come oggetti classici? O meglio quanto può essere grande una cosa per potersi comportare nei vari modi in cui si comportano gli oggetti quantistici?

Su questo sappiamo che ci sono dei limiti non ben definiti, il tema è aperto; per esempio ci sono esperimenti che dimostrano comportamenti quantistici in oggetti pesanti microgrammi, 16 microgrammi, un cristallo di zaffiro (sovrapposizione di stati), in molecole di migliaia di atomi, oligoporfirine di 2000 atomi pesanti circa 25mila Dalton (interferenza con la doppia fenditura)*, ma non fanno parte dei settori in cui i chimici si impegnano molto attivamente.

In questo post parleremo degli esperimenti con SINGOLE PARTICELLE, fotoni o elettroni che si comportano individualmente in modo quantistico; escluderemo così che il problema quantistico sia un comportamento puramente “statistico”.

L’immagine che segue è relativa all’esperimento con il fullerene perché secondo me più suggestiva di altre; si tratta di risultati ottenuti con fullerene a 900°C; il fullerene è fatto di 60 atomi, pesa 720 Dalton e ha una lunghezza di de Broglie in quelle condizioni di qualche pm.

Fig. 1 In alto: in un fascio termico di fullerene la dispersione di velocità ammonta a circa il 60% della velocità centrale. La coerenza longitudinale è quindi sufficiente solo per generare frange di diffrazione di primo ordine.

In basso: utilizzando un selettore di velocità a disco scanalato è possibile ridurre la dispersione di velocità a solo 1/6 della velocità centrale. Ciò consente di osservare anche ordini di diffrazione più elevati.

Vorrei che fosse chiaro il senso di questi risultati; se voi sparate palline solide attraverso una fenditura non avrete diffrazione e attraverso due non avete interferenza, ma due distribuzioni casuali; mentre con le onde avete interferenza:

Fig. 2 Confronto del comportamento di diffrazione da doppia fenditura di onde e particelle.

Il confronto fra luce a particelle era iniziato nel 1801 con l’esperimento di un multiforme genio moderno il medico Thomas Young, lo stesso che scoprì le leggi della tensione superficiale, il modulo di elasticità, pose le basi della tricromia e dell’emodinamica, tradusse il testo demotico della stele di Rosetta e fece il primo esperimento di doppia fenditura della luce, pubblicato poi solo nel 1807.

Nel 1887 Heinrich Hertz scoprì l’effetto fotoelettrico che fu spiegato con la natura corpuscolare della luce da Albert Einstein, nel 1905 e poi più compiutamente nel 1909. Fu solo in quel medesimo anno, oltre un secolo dopo Young, che si giunge (su indicazione di J.J. Thomson) ad una evoluzione dell’ esperimento di Young in accordo con la nascente teoria quantistica; usando una luce molto fievole e dunque usando non uno ma pochi fotoni alla volta, ci riuscì Geoffrey Ingram Taylor nel 1909. In realtà nell’esperimento di Taylor non si riescono a contare i fotoni, ci vorrà molto più tempo, diffidate da chi descrive questo esperimento come conclusivo: non lo ha letto!!!

Nel 1916 Millikan confermò sperimentalmente l’ipotesi di Einstein e misurò la costante di Planck.

Tenete presente che ancora oggi la cosa non è stata accettata compiutamente; prendete la figura precedente, l’avete guardata bene? È SBAGLIATA; poiché assume che i fotoni (prima immagine, le onde) siano diversi dagli elettroni, siano onde, ma non è così, anch’essi hanno una doppia natura: si comportano da particelle o onde a seconda di come li analizziamo.

Fu solo nel 1926 che Lewis inventò il nome di fotone.

Un vero esperimento di interferenza a singolo fotone fu condotto solo dopo la scoperta dell’antibunching; ossia dell’emissione controllata di fotoni singoli; la cosa è stata realizzata molto avanti nel tempo e dunque le date e i riconoscimenti “ballano” un po’.

Anzitutto ci sono voci critiche, che sono spesso trascurate; per esempio nel 1968 Lamb e Scully pubblicarono un lavoro che prova che per spiegare l’effetto fotoelettrico i fotoni non sono necessari, ma basta l’esistenza dei singoli elettroni. Si tratta di un modello definibile come semiclassico, ma matematicamente inattaccabile, un esempio che fare scienza è complicato. Il lavoro è praticamente privo di citazioni: la storia la fanno i vincitori no? Ve l’ho raccontato anche per i modelli atomici.

Il bunching invece è il fenomeno, la tendenza dei fotoni in un fascio luminoso emesso da una sorgente in equilibrio termico ad arrivare in gruppi, piuttosto che in modo strettamente casuale, ed è nota sin dai classici esperimenti di Hanbury Brown e Twiss, condotti nel 1954-1956 in ambito astrofisico e usati per determinare il diametro delle stelle. L’antibunching è dunque un metodo per ridurre od eliminare questa tendenza statistica ottenendo emissioni od assorbimenti di fotoni singoli.

La prova provata dell’esistenza di fotoni singoli parte dall’esperimento di Clauser del 1973 che conclude:

I risultati, con un elevato grado di accuratezza statistica, contraddicono le previsioni di qualsiasi teoria classica o semiclassica in cui la probabilità di fotoemissione è proporzionale all’intensità classica.

Ed infine l’antibunching viene realizzato completamente nei fenomeni di emissioni per fluorescenza da Kimble e collaboratori, ma siamo arrivati al 1977, isolando completamente l’emissione del singolo fotone, ambizione realizzata compiutamente solo nel 1986. Solo a questo punto può partire un metodo sperimentale che sia basato sull’uso del singolo fotone o sull’interferenza del singolo fotone con sé stesso.

Allora se la strada è stata così lunga per i fotoni, diversa da quella comunemente illustrata nei libri che leggiamo, nella chimica che studiamo o insegnamo, non ci stupirà trovare cose analoghe per gli elettroni.

La questione del comportamento ondulatorio degli elettroni comincia con l’esperimento di Davisson e Germer, che si riferisce al caso della diffrazione da un singolo cristallo e che fu presentata proprio durante il V congresso Solvay; ne parleremo nel prossimo post.

Per maggiore chiarezza e per introdurvi nello strano mondo in cui voglio introdurvi vi posto invece il risultato ottenuto da tre fisici italiani nell’ormai lontano 1976;

Fig. 3 Risultato sperimentale dell’esperimento di doppia fenditura con singoli elettroni condotto da Merli ed altri

Se siete rimasti a bocca aperta chiudetela e continuate a guardare.

Merli, Missiroli e Pozzi ** usando un comune apparato di analisi microscopica elettronica (un SEM) ottennero, a correnti crescenti i risultati in figura in un esperimento di interferenza con doppia fenditura in cui gli elettroni passavano UNO ALLA VOLTA; come vedete i risultati NON sono ondulatori, ma nemmeno particellari, ma inducono a pensare che gli elettroni passino UNO ALLA VOLTA, come pietre ma NON si sommino come pietre ma come onde.

Dunque gli elettroni non sono né onde né particelle, ma potremmo chiamarli “particelle guidate da onde”; concetto su cui torneremo. Immagine magnifica ma poco conosciuta e ai tre fisici italiani (che secondo me meritavano il Nobel) fu dato un premio ma al momento pochi se ne ricordano. L’esperimento si può ripetere con semplici apparati.

Analogo esperimento fu ripetuto 13 anni dopo da Tonomura, (che erroneamente o meno cercò di farlo passare come primo esperimento a singolo elettrone, il cattivone!!)

Fig. 4 Esperimento della doppia fenditura effettuato con elettroni singoli di Tonomura. Le immagini sono prese dopo l’invio di (a) 10, (b) 200, (c) 6.000, (d) 40.000, (e) 140.000 elettroni.

«Una volta si pensava che l’elettrone si comportasse come una particella e si scoprì poi che, sotto molti aspetti, si comporta come un’onda. Cosicché in realtà non si comporta in nessuno dei due modi. Ora abbiamo lasciato perdere. Diciamo: “non è né l’una né l’altra cosa”. Fortunatamente c’è uno spiraglio: gli elettroni si comportano esattamente come la luce. Il comportamento quantistico degli oggetti atomici (elettroni, protoni, neutroni e così via) è lo stesso per tutti, sono tutti “onde-particelle”, o qualunque altro nome vi piaccia dar loro.»

R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, La Fisica di Feynman – 3 Meccanica quantistica, Zanichelli, Bologna 2007², p. I.1. Questo testo fu scritto negli anni 60, dunque prima di parecchi degli esperimenti di cui parliamo qui.

Torniamo all’argomento centrale; la questione che vorrei introdurre oggi (e nei prossimi post) è che insieme con i metodi di calcolo e di esperimento si passa in realtà una precisa filosofia, e questa filosofia non è del tutto necessaria, anzi secondo me (ed altri) è sbagliata, una visione idealistica della realtà.

L’obiezione non nasce da me ovviamente; fu fatta originariamente da tre criticoni di cui ho parlato altrove: Einstein, Podolski e Rosen; il loro approccio oggi si indica con le loro iniziali: EPR.

Le prime obiezioni si manifestarono nel 1927 al V congresso Solvay a Bruxelles, ma furono poi ufficializzate nel 1936 con la pubblicazione di un articolo firmato dai tre.

Quando si parla di questa storia, di solito, si evita di raccontare tutti i dettagli, sono scomodi, ma sono importanti e vorrei raccontarveli io.

Ho cominciato con questo e lo farò nei prossimi post.

(continua)

Consultati

Oltre a tutti i lavori presenti come link e che rappresentano una breve e certamente incompleta storia mai ben raccontata (guardatevi i singoli link, ci ho perso molto tempo a guardali uno per uno!!!) vi segnalo

http://l-esperimento-piu-bello-della-fisica.bo.imm.cnr.it/dichesitratta.html una pagina da leggere tutta con attenzione, molto ben fatta

https://physicsworld.com/a/the-double-slit-experiment/ la storia dettagliata dell’esperimento a doppia fenditura per l’elettrone, che comunque risente della antipatica situazione di Tonomura che ripete l’esperimento dei tre fisici italiani senza citarli; per questo il link è stato più volte aggiornato

https://seminaire-poincare.pages.math.cnrs.fr/grangier.pdf la storia degli esperimenti sui fotoni, con ampia letteratura, merita una lettura

*In realtà non è una doppia fenditura ma un interferometro di Talbot-Lau con molte fenditure; la lunghezza d’onda di De Broglie misurata per le molecole porfiriniche è di 53fm, ossia 100mila volte inferiore alle dimensioni molecolari.

**Per completezza occorre dire che PRIMA dell’esperimento di Merli, Missiroli e Pozzi ci furono altri piccoli passi ma nessuno così completo sulla strada dell’interferenza di singoli elettroni in un esperimento a due fenditure; in particolare nei primi anni 50 Marton e collaboratori presso l’US National Bureau of Standards, provarono l’interferenza elettronica ma con una geometria diversa, Mach-Zender e con un fascio elettronico; e nella seconda metà degli anni 50 Möllenstedt e Duker svilupparono il biprisma, un modo per dividere un fascio elettronico in due e farli interferire, pubblicando il tutto in tedesco, cosa che ne restringeva la divulgazione. Stessa sorte ebbe uno studente di Möllenstedt, Claus Jönsson, che per primo nel 1961 fece un esperimento di interferenza che usava fasci elettronici e fino a 5 fenditure. Senza queste scoperte il lavoro di Merli ed altri non sarebbe stato possibile. Il lavoro di Jönsson è stato ripubblicato in inglese qui, ma solo nel 1974

Il piano UE per la Chimica.

Luigi Campanella, già Presidente SCI

Nel recente mese di luglio, forse presi dalle vacanze vicine, è scappato ai commenti il nuovo piano per la Chimica della Commissione Europea.

Questo viene dopo quelli dei settori automobilistico e siderurgico. L’importanza del settore chimico viene oltre che dalla sua posizione, la quarta, nella classifica dei settori manifatturieri, anche dal numero di imprese europee in esso operanti, 29000, e dal numero di lavoratori, 1.200.000, che sostengono 19 milioni di Europei (le loro famiglie). Il piano affronta 3 importanti sfide: abbattimento dei costi energetici, concorrenza extra europea e debolezza della domanda, promuovendo responsabilità, sostenibilità ed innovazione.

All’interno del piano è anche presente una semplificazione normativa e legislativa delle sostanze chimiche con potenziamento dell’economia.

Sono 4 le misure proposte che compongono il piano.

La prima viene individuata come Resilienza di un’alleanza chimica europea per la identificazione dei siti produttivi critici, soprattutto con riferimento all’aspetto commerciale;

la seconda è finalizzata a disporre di risorse energetiche con norme chiare anche a protezione e sviluppo di nuove fonti, idrogeno in primis;

la terza è concentrata su incentivi e misure fiscali indirizzati alla decarbonizzazione;

la quarta punta alla riduzione delle emissioni dei PFAS.

Le misure secondo gli estensori del Piano dovrebbero garantire risparmi per 363 milioni di euro l’anno. Per quanto si riferisce alla semplificazione per ridurre i costi di conformità e gli oneri amministrativi per l’industria chimica, garantendo nel contempo un’elevata protezione della salute umana e dell’ambiente, rientrano in tale contesto varie iniziative.

La prima è la semplificazione delle norme relative all’etichettatura delle sostanze chimiche pericolose; seguono il chiarimento delle normative dell’UE sui cosmetici e l’agevolazione della registrazione dei prodotti fertilizzanti dell’UE mediante l’allineamento alle norme REACH.

È vero che per un’Europa forte, competitiva e sicura, abbiamo bisogno di un settore chimico fiorente, ma la protezione della salute delle persone e dell’ambiente deve andare di pari passo con il successo delle imprese.

Il rischio è che mediante il piano d’azione europeo per l’industria chimica si semplifichino le norme e si applichi una logica assistenzialistica industriale a danno della protezione della salute e dell’ambiente e della innovazione e circolarità.

Per approfondire:

https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/e5006955-dd1c-45bc-8b7a-cfda71c67abf_en?filename=COM_2025_530_1_EN_ACT_part1_v6.pdf il testo del piano

https://cen.acs.org/policy/trade/European-chemical-industry-action-plan/103/web/2025/07

un commento di C&E news

Translating lobby speak: What chemical industry’s ‘simplification’ plan really meansuna critica ambientalista

Le Cose della Chimica e i loro Nomi.

1.Atomo

Silvana Saiello

La Chimica, questa sconosciuta!

Quali sono le difficoltà di comprensione della Chimica?

A questa domanda le risposte che ho ascoltato nel tempo sono le più disparate. Al di là della complessità della disciplina che spazia in amplissimi ambiti della ricerca e della conoscenza scientifica, esiste un problema di parole pronunciate troppo spesso senza conoscerne il significato.

La legittimazione da parte degli insegnanti a continuare a ripetere parole di cui lo studente ignori il significato legittima l’incomprensibilità della disciplina

Ci sono alcune parole di Chimica che sono utilizzate quasi quotidianamente da persone che ne ignorano il significato.

Ai miei studenti del primo anno di Università negli ultimi dieci anni del mio lavoro, proponevo la domanda che segue:

Quale immagine o idea si forma nella vostra mente quando ascoltate queste parole?

Le parole sono

1.Atomo,

2.Molecola,

3.Sostanza Semplice,

4.Sostanza Composta,

5.Formula Chimica,

6.Reazione Chimica,

7.Soluzione,

8.Solubilità

La scelta è caduta su queste otto parole perché se tutti gli studenti della mia classe avessero avuto consapevolezza di quali di queste parole conoscessero o meno il significato, il mio lavoro sarebbe stato molto semplificato. Purtroppo un numero molto molto limitato di studenti rispondeva in maniera adeguata, maniera che, come dicevo loro avrebbe potuto anche essere: Nessuna idea. Purtroppo questa risposta che denoterebbe una buona consapevolezza era un evento che non si è manifestato mai.

D’altro canto gli studenti hanno grande difficoltà a rispondere correttamente a una domanda la cui risposta è Zero o Nessuna cosache ritengo denoti una quasi completa assenza del pensiero critico, ma questa è un’altra storia e si racconterà un’altra volta.

La scelta è ricaduta su queste parole perché appartengono ai tre contesti nei quali è possibile inquadrare quasi tutti i concetti della Chimica.

Il contesto Macroscopico (Sostanza Semplice, Sostanza Composta, Soluzione, Solubilità) , quello Submicroscopico[1] (Atomo, Molecola) e quello Simbolico (Formula Chimica, Reazione Chimica).

Queste parole/concetti possono e devono richiedere livelli di approfondimento diversi durante il percorso scolastico da parte dei docenti, ma dal mio punto di vista, è possibile raccontarne una storia semplice anche ai primi stadi della formazione scolastica

Cominciamo da una parola molto conosciuta ATOMO.

Vorrei proporre una riflessione critica sulla costruzione di questo concetto non necessariamente in un percorso scolastico

E’ innanzitutto molto importante distinguere la conoscenza di una parola dalla conoscenza del suo significato. Troppo spesso questi due piani vengono sovrapposti e si confonde la conoscenza della parola con quella del suo significato.

Atomo: che cosa mi piacerebbe che una persona che ha concluso gli studi della scuola superiore conoscesse di questo “oggetto”.

Innanzitutto che è un oggetto talmente piccolo che non si riesce a vedere direttamente nemmeno con il più potente dei microscopi, che della sua esistenza si hanno solo prove indirette, che ogni Atomo “caratterizza” una Sostanza semplice[2]

Ma che cosa vuol dire caratterizza?

Stiamo mettendo nella stessa frase una parola/concetto che appartiene al contesto sub microscopico e una che appartiene al contesto macroscopico. Evidentemente ci deve essere una relazione tra i due contesti.

Cerchiamo di capire meglio.

Di Atomo si è cominciato a parlare nell’antichità quando i filosofi si cominciarono a chiedere se fosse possibile spezzettare gli oggetti in parti sempre più piccole. Ci sono state molte speculazioni di uomini di pensiero che si sono occupati di Atomi.

Slide 19 di Silvana Saiello

Molto interessante sarebbe discutere con gli insegnanti di lettere o filosofia sugli scritti nei quali si cominciava a parlare di Atomi un esempio per tutti il De rerum natura di Tito Lucrezio Caro

Quando parliamo di Atomi chiediamo agli studenti di credere a quello che affermiamo noi mentre dovremmo essere in grado di mettere gli studenti nelle condizioni di porsi domande e cioè di chiedersi e chiederci se abbiamo qualche prova indiretta o almeno qualche indizio della loro esistenza.

Prima di parlare di Atomi, però, bisognerebbe avviare una riflessione critica sulla natura particellare della materia discutendo il comportamento di un sistema gassoso.

Prima di parlare di Atomi dovremmo anche convincere i nostri interlocutori non solo che la materia è fatta di particelle [3] , ma anche che esistono le Sostanze semplici che sono diverse dalle Sostanze composte.

I contesti si avvicinano.

La mia proposta, nel percorso che proponevo ai miei studenti del primo anno del corso di laurea in ingegneria, parte da un racconto semplificato del ruolo che hanno avuto i numeri nella definizione delle leggi fondamentali della Chimica.

Chiamavo questa parte del percorso: I numeri la voce dei fatti.

Slide 23 di Silvana Saiello

Per gli interessati metto a disposizione le slide relative a questa parte del mio corso.

Alla prossima per la parola Molecola

[1] invisibile ai comuni microscopi

[2] Di ELEMENTO, si parlera’ in un’altra occasione

[3] Se vogliamo che un bambino della scuola primaria pronunci la parola Atomo in maniera consapevole dobbiamo innanzitutto convincerlo della Natura particellare della Materia, quindi discutere con lui su che cosa si intende per Materia e come mai ci siamo convinti che sia costituita da particelle piccole piccole che non riusciamo a vedere, con la consapevolezza che queste particelle non sono Atomi

[Un possibile percorso potrebbe essere quello di lavorare sull’evaporazione in particolare dell’Acqua]

Slide Atomo

Silvana Saiello